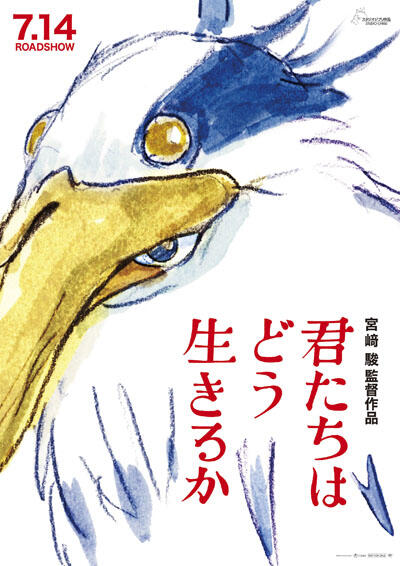

さて、今日はジブリの宮崎駿を紐解く 「君たちはどう生ききるか」編 おそらく監督の最後の遺作になるであろう作品に込められたメッセージとは?という話題です。

皆さんは、宮崎駿監督の「君たちはどう生きるか」という作品をご覧になられましたか?

僕も結局、映画館ではなく、DVDのレンタルが開始されたタイミングで初めて見たのですが、最初のイメージよりも、実際に観た内容は全然印象が異なっていて、ギャップに少し驚いたことをよく覚えています。

作品の大筋を紹介すると、太平洋戦争末期の日本が舞台のお話で、主人公の少年眞人は病院の火事で大切な母親を亡くし、田舎に疎開するのですが、父親は母の妹と間を置かず再婚し、赤子を設け、眞人はそんな目まぐるしい状況にうまく馴染めず、また新居では不思議な青サギに遭遇したり、新居の近くに廃墟となった謎の塔を発見したりしてストーリーは進み、やがて人の言葉を喋り出した青サギと対峙して、彼と共に幻想的な「下の世界」へ足を踏み入れていくという物語になっています。

作品そのものが監督のぐにゃぐにゃとしたイメージボードがそのまま映画になっているかのように、非常に抽象的で、まるで芸術作品のようにわかりにくい構造になっていて、宮崎駿監督が最後にいったい何を私たちに伝えたかったのか、はたまた作品のタイトルの通り、自分はこうやってなんとか生きてきたから、これからの君たちはどう生きていきますか、という監督からの最後の投げかけという意味なのか、どう読み取って良いのか判断に困るような作品になっていたと思います。

ただ、消去法で挙げていくなら、作品の最後に出てくるキーパーソンの大叔父というキャラクターは、たぶんですが明らかに宮崎駿監督が最後まで背中を追っていた同じジブリの故・高畑勲さんがイメージの元だったと思いますし、一癖も二癖もある青サギは、明らかにジブリのプロデューサーの鈴木敏夫さんがモデルだったと思います。

また、作品のなかで活躍するキリコさんというキャラクターは、一筋縄では生きられないこの世の中を、皮肉を交えながらも逞しく生きていこうとする監督のイメージする女性像そのものだったような気がしますし、本作のヒロイン、ヒミという女の子は、謎を纏いながら、とてもシャキシャキとした清廉な美しさを持っていて、監督の持っている理想的な女性像だったように思います。

あとは、まるで現実と対になっているかのような「下の世界」は、非常に抽象的な概念の世界だったと思いますし、またそれは、たぶん監督が生きてきたアニメーションの制作現場そのものの隠喩(メタファー)だったんじゃないかな、なんて思ってみたりもしています。

たぶんですが、いろんな考察系の動画でもよく挙げられているように、最後のシーンで、大叔父が眞人に対し、13個の穢れていない積み木を組み立てて、世界を作り上げるという場面は、やはりおそらく宮崎駿監督が作り上げてきた13個の作品群を基に、ジブリというアニメーション制作会社が世間で一世を風靡し、成り立ってきたことの象徴だった気がしますし、それらも時の流れと共に風化し、やがて崩れていくという監督からの諸行無常を込めたメッセージだったように感じます。

自分はこうやって必死になにかを為そうとやってきたけれど、それらもやがて音もなく崩れていくと思うけれど、そんな諸行無常の営みが綿々と続く世の中で、君たちはどう生きていきますか?

なんとなく、監督の伝えたいニュアンスはそんな感じだったんじゃないかな、と僕は思ったりしています。

皆さんはどうお感じになられましたか?

宜しければ、どんどんご感想をお伝えくださいね。

以上、ジブリの宮崎駿を紐解く 「君たちはどう生ききるか」編 おそらく監督の遺作になるであろう作品に込められたメッセージとは?という話題でした。