さて、今日は日本が誇るサブカルチャー 漫画の原点 手塚治虫の魅力を語る 「ブラックジャック」編という話題です。

まあ、言わずと知れた日本のサブカルチャー、漫画文化なんですが、やっぱり僕なんかの世代になると、改めてその文化の原点というべき手塚治虫ってすごい人だったなあ、なんて作品を読み返してみると、その思想や熱量、社会への切り口の鋭さなんかに驚いてしまうんですよね。

今日はそんな手塚治虫の魅力を、「ブラックジャック」という作品に絞って、僕なりのスタンスでダラダラと語っていこうと思います。

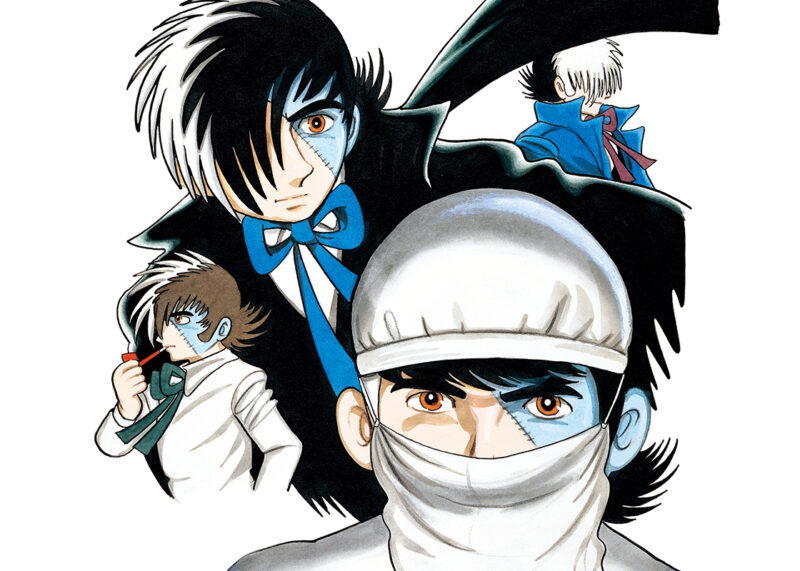

最初に改めて「ブラックジャック」という作品の概要を説明すると、医師免許を持たない凄腕の天才外科医、ブラックジャックという男が、毎回さまざまな病気やケガの治療を行っていくというストーリーで、主人公のブラックジャックという男のキャラクターも、一筋縄ではいかないダークな側面を持ち合わせていて、治療をする患者に対し、法外な治療費を請求してみたり、そうかと思えばタダ同然で治療を請け負ってみたり、またそのエピソードごとの病気やケガの原因なんかも、実は現代社会の問題なんかを風刺交じりに入れ込んでいたり、ときにはオカルト要素を含めていたりして、読んでいてとても面白い作品となっています。

また、作者である手塚治虫自身も、医大を卒業して医師免許を持っているだけのことはあって、作品のなかで語られる病気やケガの知識なんかも、とても豊富で的確な描写をしていて、医療ドラマとしての魅力も完璧でした。

まあ、漫画である以上、フィクションも織り交ぜたオーバーな描写も多々ありましたが、人間ドラマとしての魅力も一級品で、愛とはなにか、命とはなにか、なんて問題をド直球で語りかけてくる作品でしたし、予想の展開を裏切るような皮肉なお話なんかも多かったりして、大人が読んでいても考えされられる、深い味わいを持つエピソードも多かった気がします。

また、ブラックジャックという作品を世に生み出した経緯として、ちょうど手塚治虫自身も人生最悪のタイミングだったようで、自身の会社も多額の負債を抱え倒産し、本当にどうしようもないような状況で生まれた起死回生の作品であったことも有名なお話ですし、その影響を受けてなのか、それまでの手塚治虫の作風とは打って変わったかのような、ダークでシニカルな要素も多く、逆にそれが手塚人気再燃の火付け役となったのも面白いエピソードだと思います。

ですが、ブラックジャックという作品は今読んでもとても面白く、命の意味や意義なんかを考えさせてくれる名作だと思いますので、もしこの記事を読んで興味が湧いた方がいらっしゃったら、ぜひ一度ご覧になってみて下さいね。

以上、日本が誇るサブカルチャー 漫画の原点 手塚治虫の魅力を語る 「ブラックジャック」編という話題でした。