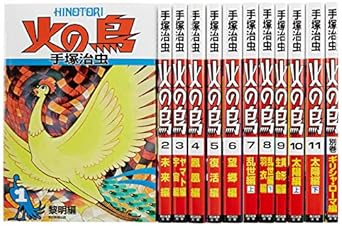

さて、今日は日本が誇るサブカルチャー 漫画の原点 手塚治虫の魅力を語る 「火の鳥」編という話題です。

この手塚治虫の代表作であり、またライフワークだったと言える「火の鳥」という作品は、僕自身高校生のときに、学校の図書館に置いてあって、すごく面白くて夢中になって読んでいた記憶があるんですが、本当に手塚治虫という漫画家のスケール感の大きさ、エンターテイメント性、命や地球や、はたまた別の星を題材にした壮大なドラマ性、そして作品の大きな特徴として、遥かな古代や遠い未来の世界を軸に、それぞれの各ストーリーを展開させていき、それが少しずつ現代へと近づいていくという面白い試みで作品の構成ができていました。

まあ、実際のところは、火の鳥現代編という最後のエピソードに辿り着く前に、手塚治虫の寿命が尽きてしまい、最後のエピソードは文字通り、幻の作品となってしまったのが残念でなりませんでしたね。

作品の概要としては、命の象徴的な存在である、火の鳥という不死の神秘的な鳥を主軸にして、各エピソードごとに時代背景を変えながら、それぞれの時代に魅力的なキャラクターを登場させて、戦乱や時代の権力、トレンド情勢や、ときにはサスペンスドラマのように物語は展開していき、命とはなにか、生きるとはなにかを読んでいる読者に手塚治虫が投げかけてくるような作品になっていたと思います。

同じ火の鳥という作品のなかで、どのエピソードもそれぞれ切り口やテイストが異なるように設定されていて、読んでいても全然飽きることがないように作りこまれたストーリーの数々は、やはり手塚治虫が漫画の神様といわれるゆえんだと思いますし、この突拍子もないような設定で面白い作品を創り上げていく手法は、現代における「進撃の巨人」とか「鬼滅の刃」なんかの現代の人気漫画なんかにも、脈々と受け継がれていっているような気がするんですよね。

特に、僕が個人的に一番好きなエピソードは「火の鳥 太陽編」でして、飛鳥時代の日本を舞台に、故あって狼男のような見た目になってしまった主人公が、徐々に仏教の神々と産土神との戦いに巻き込まれていくというストーリーなんですが、お話の展開が常に想像の斜め上をいくというか、全く先が見えない物語の魅力にどっぷりとハマってしまい、本当に手塚治虫のストーリーテリングの妙に脱帽してしまった思い出があります。

もしこの記事を読んで興味がある方は、ぜひ一度ご覧になってみて下さい。

以上、日本が誇るサブカルチャー 漫画の原点 手塚治虫の魅力を語る 「火の鳥」編という話題でした。